Archives des chroniques du ciel et de l'espace du mois de septembre 2013

| La chronique du samedi 28 septembre 2013 |

| Préparer une observation astronomique |

| 3ème partie : Il fait beau. Et si on sortait un télescope ? |

Bonjour à tous.

Maintenant que nous savons prévoir la visibilité des constellations et des planètes pour une nuit donnée, il serait grand temps de se pencher sur la question du matériel astronomique. En supposant toutefois que vous en possédez un minimum. Si tel n'est pas le cas, nous reviendrons dans une prochaine chronique sur le choix pas toujours facile d'une lunette ou d'un télescope.

Sachez qu'il ne s'agit pas comme cela, au pied levé, de sortir le matériel et de débuter immédiatement une observation. Surtout par temps froid ou humide... Vous risqueriez de subir bien des déboires ou tout simplement d'être déçu par les performances d'instruments parfois très coûteux.

Prenons par exemple le cas d'un télescope dont le fond du tube contient un miroir ou celui d'une lunette dont l'entrée est constituée par une lentille de verre optique. L'instrument est en général bien conservé au chaud entre deux observations nocturnes, bien emballé dans son carton...

Un beau soir (beau et étoilé mais hélas très froid) vous décidez de sortir votre belle lunette histoire d'aller jeter un petit coup d'oeil aux anneaux de Saturne ou aux cratères lunaires. Et là, c'est la catastrophe ! En moins de deux minutes chrono, la lentille frontale de la lunette ou le miroir du télescope, pourtant bien à l'abri au fond de son tube sont couverts de buée. Deux minutes... Nous l'avons testé pour vous, c'est du vécu. Déception, il n'y a plus rien à voir dans l'instrument sinon un croissant de lune tout flou et humide. Frustrant. On range tout et on fait autre chose.

Conseil : n'essuyez surtout rien et lisez la suite.

Y a-t-il une solution pour éviter ce type de déconvenue ?

Parce que tout de même, il y a des astronomes qui observent même au coeur de l'hiver... Comment s'y prennent-ils ?

Analysons le phénomène avant de proposer une solution.

Ce qui arrive à un instrument astronomique que l'on sort de chez soi (19°C) et qui est placé au contact de l'air extérieur froid et humide est la même chose que ce qui se passe lorsque l'air chaud et humide d'une cuisine entre en contact avec une bouteille froide sortie du réfrigérateur. La condensation instantanée de l'humidité de l'air qui s'explique par la différence de température entre le verre et l'air humide. La bouteille se couvre d'une fine couche de buée puis rapidement de gouttelettes d'eau.

La solution ? C'est tout simple. Puisqu'il s'agit d'une question de différence de température, il faut l'éviter.

Il suffit de placer le tube de la lunette, du télescope ou la paire de jumelles munis de leurs bouchons à l'extérieur (jardin, balcon...) au moins une heure avant l'observation, le temps que leur température s'égalise avec celle de l'air. On voit immédiatement la différence : plus de condensation et hop, on peut observer sans problème et faire profiter tout le monde de son beau télescope.

Hélas, il arrive souvent que l'air extérieur se refroidisse en cours de nuit, et là, c'est inévitable, la buée abrègera l'observation. Il n'y aura plus rien à faire.

Que faire si l'optique est couverte de buée ?

Eh bien il faut surtout rien essuyer, que ce soit avec du coton, un chiffon doux spécial lunettes de vue ou un quelconque essuie-tout. Le remède serait pire que le mal et les traces de séchage risqueraient fort d'être indélébiles, sans parler des possibles rayures irrémédiables de l'aluminure du miroir du télescope.

Il suffit de laisser sécher l'instrument pendant une journée à l'abri de la poussière et il ne restera aucune trace de la mésaventure : la buée, c'est de l'eau distillée ! Cela évitera par ailleurs la formation possible de moissures qui peuvent envahir rapidement la surface des lentilles ou celle du miroir. Si si, cela arrive...

Une optique astronomique, miroir ou lentille, cela ne se nettoie jamais. Sauf par le service après-vente du fabricant du télescope ou de la lunette.

Bonnes observations à tous et à la semaine prochaine.

La chronique du 22 septembre 2013

Préparer une observation astronomique (2ème partie) |

Bonjour à tous.

Maintenant que nous savons de manière précise quelles planètes seront visibles au cours d'une nuit et à quelle heure, reste à savoir ce qui sera intéressant à observer du côté du ciel étoilé.

Et tout d'abord, les constellations.

Car, on s'en rend compte très rapidement, pour repérer dans le ciel les objets intéressants, nébuleuses, galaxies, astéroïdes et autres comètes, il est indispensable d'être capable d'identifier de manière précise les constellations et les étoiles qui les composent.

Par exemple, si vous ne parvenez pas à retrouver les constellations d'Andromède et de Cassiopée dans le dédale du ciel étoilé, vous serez bien en peine pour localiser la très belle galaxie d'Andromède qui vaut franchement le détour même avec une simple paire de jumelles.

Par exemple, quelles constelllations peut-on observer en ce moment à une heure précise de la nuit ? Comment le savoir ?

Il y a bien sûr les logiciels, dont le fameux programme gratuit Stellarium évoqué la semaine dernière, mais il existe également un petit accessoire très facile à se procurer à un prix modeste : le Planiciel qui porte parfois d'autres noms commerciaux (Stelvision, Planisphère Céleste...).

Vous l'avez déjà certainement vu ou manipulé dans les magasins spécialisées dans la vente d'articles scientifiques ou astronomiques destinés au grand public... et l'objet vous a peut-être paru énigmatique. Il se présente comme ceci, avec des variantes de couleur parfois :

Maintenant que nous savons de manière précise quelles planètes seront visibles au cours d'une nuit et à quelle heure, reste à savoir ce qui sera intéressant à observer du côté du ciel étoilé.

Et tout d'abord, les constellations.

Car, on s'en rend compte très rapidement, pour repérer dans le ciel les objets intéressants, nébuleuses, galaxies, astéroïdes et autres comètes, il est indispensable d'être capable d'identifier de manière précise les constellations et les étoiles qui les composent.

Par exemple, si vous ne parvenez pas à retrouver les constellations d'Andromède et de Cassiopée dans le dédale du ciel étoilé, vous serez bien en peine pour localiser la très belle galaxie d'Andromède qui vaut franchement le détour même avec une simple paire de jumelles.

Par exemple, quelles constelllations peut-on observer en ce moment à une heure précise de la nuit ? Comment le savoir ?

Il y a bien sûr les logiciels, dont le fameux programme gratuit Stellarium évoqué la semaine dernière, mais il existe également un petit accessoire très facile à se procurer à un prix modeste : le Planiciel qui porte parfois d'autres noms commerciaux (Stelvision, Planisphère Céleste...).

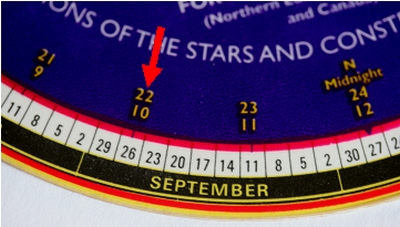

Vous l'avez déjà certainement vu ou manipulé dans les magasins spécialisées dans la vente d'articles scientifiques ou astronomiques destinés au grand public... et l'objet vous a peut-être paru énigmatique. Il se présente comme ceci, avec des variantes de couleur parfois :

|

| Un modèle de planiciel prévu pour la Grande-Bretagne, mais tout à fait utilisable dans le Nord de la France. |

Il a l'allure d'une horloge et la fenêtre qui laisse entrevoir les constellations montre le ciel tel qu'il sera visible à la date et à l'heure que vous aurez sélectionnés.

Cela a l'air compliqué au vu du nombre de graduations, mais rien n'est plus intuitif qu'un planiciel. Voyez plutôt :

Exemple : nous voulons savoir quelles constellations seront observables le 26 septembre à minuit.

Avant de faire quoi que ce soit, il faut se rappeler que nous sommes encore en heure d'été et que nous sommes 2 heures en avance sur ce que l'on appelle le temps universel (voir la chronique qui traite des cadrans solaires). Minuit en heure d'été, c'est donc 22 heures en temps universel. Voici ce que montrera un planiciel réglé pour le 26 septembre à 22 h temps universel :

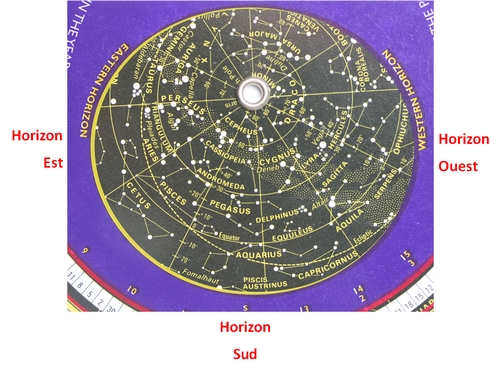

|

|

|

Il suffit de faire coïncider la date (26 septembre) et l'heure en temps universel (22h ou 10 heures du soir = Minuit, et vous obtenez immédiatement l'aspect du ciel visible à l'heure dite : |

|

Simple, non ?

Le planiciel est un petit instrument bien pratique pour l'observation du ciel, que vous soyez débutant ou amateur averti. Nul n'est besoin d'emmener dans la nature, dans le froid et l'humidité un ordinateur portable pour mener à bien une observation astronomique...

Maintenant, un autre problème se pose : certains planiciels et certains logiciels dits "de planétarium" n'indiquent que les noms latins des constellations, comme il est d'usage chez les astronomes professionnels. Lorsque l'on se trouve face à une constellation qui se nomme "Sagitta", rien n'indique, si l'on n'a pas fait de latin, qu'il s'agit de la constellation bien connue en français sous le nom de la Flèche... et non pas le Sagittaire situé à l'autre bout du ciel.

Un certain apprentissage s'impose donc, mais cela n'a rien d'impossible.

Bonne observations à tous et à la semaine prochaine.

La chronique du samedi 14 septembre 2013

Préparer une observation astronomique (1ère partie) |

Bonjour à tous.

Le beau temps estival a peut-être été pour vous prétexte à l'observation du ciel, et, la température aidant, à des heures avancées de la nuit parfois.

Une question se pose toutefois au débutant : à quelle heure puis-je observer quelque chose et surtout quoi ?

Car vous l'avez sans doute remarqué, le ciel nocturne tourne. Très lentement, chaque étoile décrit dans le ciel une trajectoire courbe centrée approximativement sur l'Etoile Polaire (Alpha de la Petite Ourse). Bien entendu, ce n'est pas réellement le ciel qui tourne, mais la Terre qui le fait en 24 heures environ face aux étoiles.

La conséquence de ce mouvement, c'est que l'on ne peut pas observer un astre donné à n'importe quelle heure dans le ciel nocturne. D'autant plus que les planètes se déplacent d'un jour à l'autre sur le "décor" étoilé des constellations.

Comment faire pour prévoir ce qui sera visible pendant une nuit donnée et comment organiser sa soirée (ou son aube) d'observation en conséquence ?

Puisqu'il faut bien donner un exemple, essayons de prévoir ce qui sera visible dans la nuit du 20 au 21 septembre 2013 dans la région de Calais ou dans le Nord de la France, ce qui revient à peu près au même à quelques minutes près.

La première chose à faire est de se munir des éphémérides astronomiques du moment.

Diverses revues astronomiques en vente libre dans toutes les maisons de la presse vous les fourniront, en fin de revue souvent. Différents sites internet peuvent également vous être utiles. Il suffit pour cela de taper les mots clés suivants dans votre moteur de recherche : " éphémérides astronomiques septembre 2013 ". Les réponses ne manqueront pas.

Vous obtiendrez alors une série de données telle que celle-ci :

( 20 septembre 2013 pour Calais (F) )

| Lever | Méridien | Coucher | |

| Soleil | 07 : 36 | 13 : 49 | 19 : 56 |

| Mercure | 09 : 32 | 14 : 58 | 20 : 24 |

| Vénus | 11 : 46 | 16 : 25 |

21 : 05 |

| Mars | 03 : 29 | 11 : 05 | 18 : 41 |

| Jupiter | 01 : 04 |

09 : 10 | 17 : 16 |

| Saturne | 11 : 23 | 16 : 24 | 21 : 25 |

| Lune (PL) |

20 : 07 | 02 : 06 | 08 : 45 |

Précisons que les heures ne sont pas identiques pour toutes les villes.

Comment exploiter ce tableau de manière simple ? "Parce que moi, les chiffres, vous savez..." direz-vous sans doute.

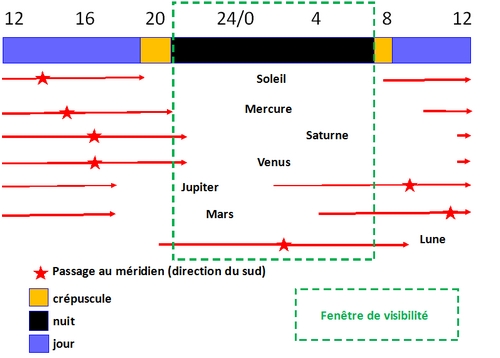

Eh bien il suffit des les transformer en quelques minutes en un beau graphique, après s'être muni des quelques stylos ou feutres de couleurs :

|

| Diagramme de visibilité des planètes le 20 septembre 2013 |

Les choses sont déjà bien plus claires, sachant que le passage au méridien est le moment le plus favorable pour observer une planète : elle est au plus haut dans le ciel dans la direction du sud. En revanche, le moment du crépuscule est en général à éviter pour l'observation, le ciel étant en général encore très lumineux. Seules exceptions : Vénus, très brillante et surtout Mercure qui n'est de toute manière visible qu'au crépuscule tellement il est proche du soleil.

Que montre donc la fenêtre de visibilité ?

1 --> Que la planète Mercure est inobservable ce jour-là.

2 --> Que Saturne n'est visible que très peu de temps après le coucher du Soleil, tout comme Vénus d'ailleurs.

3 --> Que la Lune est visible pratiquement toute la nuit et qu'elle est pleine, ce qui est gênant pour l'observation des étoiles. Nuit à réserver aux planètes donc.

4 --> Que Jupiter sera visible en 2éme partie de nuit et ce jusqu'à l'aube.

5 --> Que Mars ne pourra être vu qu'en toute fin de nuit et ce jusqu'à l'aube également.

Mais aucun de ces astres ne sera visible dans d'excellentes conditions puisque tous les passages au méridien ont lieu en cours de journée... sauf pour la Lune.

Reste à savoir comment l'on peut distinguer une étoile d'une planète dans le fouillis du ciel étoilé... Nous y reviendrons la semaine prochaine.

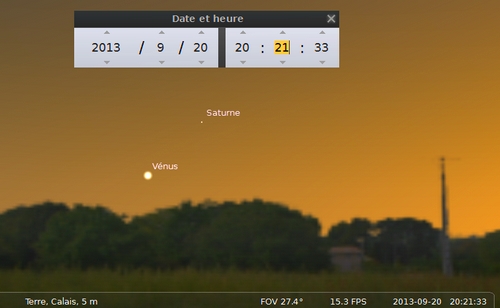

Maintenant, si vous désirez un aperçu du crépuscule du soir qui permettra de repérer Saturne et Vénus, il est toujours possible d'utiliser un logiciel dit "de planétarium" tel Stellarium (disponible pour Windows et Linux). Il s'agit d'un logiciel libre qui donne l'aspect du ciel à une date et une heure précise :

|

| L'horizon Ouest au crépuscule le 20 septembre 2013 |

Bonnes observations à tous et à samedi prochain.

Pour vous procurer le logiciel Stellarium : site sourceforge.net ou telecharger.com

Le site PGJ Astronomie (éphémérides et informations diverses) : les heures de lever et de coucher des astres figurent en milieu de page, au milieu de bien d'autres informations parfois, il faut le dire, destinées au spécialistes de l'observation.

Le Guide du ciel : un livre qui paraît chaque année en mai : éphémérides extrêmement complètes et guide d'observation du ciel. Indispensable, que vous soyez débutant ou astronome chevronné(e).

La revue mensuelle Ciel et Espace.