| La chronique du samedi 29 juin 2013 La couleur des astres. |

Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique des choses du ciel.

Aujourd’hui, les couleurs du ciel nocturne.

Du premier coup d’œil, le ciel étoilé, c’est tout ou rien. C’est noir ou c’est blanc. Les étoiles blanches ou le noir du ciel. Quand on a la chance de pouvoir observer un ciel vraiment noir… Il n’y a semble-t-il que la lune et le soleil qui présentent une surface colorée. Encore n’est-ce pas très varié : gris, jaune ou blanc. Au point que l’on se demande parfois où les astronomes vont chercher les superbes couleurs des photos du ciel que l’on peut admirer dans les revues astronomiques et sur les sites internet dédiés à l'astronomie.

Alors, peut-on observer dans le ciel des astres colorés ou pas ?

Eh bien il suffit de tenter l’expérience… un de ces soirs s’il fait beau. Commencez par les étoiles les plus brillantes du ciel de ce début d'été, même si vous ne les connaissez pas par leur petit nom. Vous me croirez si vous voulez, mais après quelques minutes, le temps de se faire à l’obscurité, certaines d’entre elles apparaissent bel et bien colorées. Mais attention, la teinte est légère, à peine visible pour un œil non averti. Il faut vraiment prêter l’œil… Vous constaterez ainsi assez facilement que Véga (Alpha de la Lyre pour les initiés, la belle étoile située au zénith) est bleue, que Capella, alpha du cocher est jaune et que l'étoile Antarès (Alpha du Scorpion, si toutefois l'horizon sud est dégagé en début de soirée) est nettement rouge. Quant aux planètes, Mars possède une couleur orange qui la rend facile à repérer. Jupiter et Saturne apparaissent à l’œil nu jaunes toutes les deux. Vénus, quant à elle est d’un blanc éclatant. En deux mots, les planètes et les étoiles de première grandeur sont les seuls astres qui sont visibles « en couleurs » sans instrument.

Mais, me direz-vous, et les autres étoiles ? celles qui sont plus discrètes, on ne les voit pas en couleurs ?

Réponse : au risque de vous décevoir non. Mises à part les étoiles les plus brillantes, le ciel observé à l’œil nu est désespérément noir et blanc, alors que l’on se doute bien que les étoiles moins brillantes doivent également posséder des couleurs. Elles sont plus lointaines ou plus petites, mais ce sont des étoiles comme les autres.

Pour tout vous dire, cette fausse impression de noir et blanc provient d’une imperfection de l’œil qui ne voit en couleurs que ce qui est suffisamment brillant. Dès que la luminosité devient trop faible, les cellules de notre rétine qui captent les couleurs, les cônes, devient inopérantes. Seules les autres, les bâtonnets, les cellules qui enregistrent la luminosité restent en service. Résultat, la vision nocturne des objets faibles se fait en noir, gris et blanc. Un proverbe résume d'ailleurs très bien cet état de fait : "La nuit, tous les chats sont gris".

En astronomie, il est un autre domaine où cette absence de vision colorée est gênante, c’est celui de l’observation du ciel profond, nébuleuses et galaxies. Les nuages de gaz interstellaires, les autres voies lactées infiniment lointaines, tout cela nous apparait au télescope sous forme de nuages d’un blanc laiteux. Et pour cause… tout cela est tellement lointain (des milliers voire des millions d’années lumière que c’est forcément très peu lumineux… La réalisation de photographies en couleurs de ces objets nécessite l'emploi de capteurs électroniques très sensibles et de dizaines d'heures de pose parfois. Nous y reviendrons.

Bon week-end à tous, bonnes observations nocturnes, et à samedi prochain.

| La chronique du samedi 22 juin 2013 L'espace, ça commence où ? épisode 2 / 2 |

Bonjour à tous.

L'espace, c'est surtout plein de vide...

Lors de leurs missions spatiales en orbite autour de la Terre, il arrive que les astronautes doivent réaliser ce que l'on appelle de manière technique une sortie extravéhiculaire. Ils sont alors contraints de se déplacer en scaphandre pressurisé dans le vide spatial.

Enfin ce qu'ils pensent être du vide... Car le vide rencontré en orbite terrestre est très loin d'être le vide idéal, celui ne contient plus le moindre atome de matière.

Il contient encore de nombreux atomes et molécules : 400 000 000 000 000 000 s'entrechoquent dans chaque mètre cube de l'espace situé autour de la Terre !

En revanche, dès que l'on s'éloigne de la Terre, le vide spatial devient de plus en plus vide... le milieu interplanétaire, au niveau de l'orbite de Saturne par exemple, contient environ 1000 fois moins d'atomes et de molécules que dans la banlieue de la Terre. Ce vide est nettement plus poussé que le meilleur vide que l'on parvient à réaliser sur Terre et que l'on appelle de manière un peu optimiste "l'ultravide".

Et lorsque l'on plonge dans l'espace profond, là les choses deviennent sérieuses : entre les étoiles, on ne trouve plus en moyenne que 100 atomes de matière par mètre cube. C'est tout à fait négligeable. Les sondes spatiales Pionneer et Voyager qui ont quitté le système solaire pour s'enfoncer à tout jamais dans le vide intersidéral ne risquent pas de rencontrer grand chose sur leur route avant la prochaine étoile qu'elles atteindront dans quelque 100 000 ans seulement. Et pourtant, ce sont les engins les plus rapides jamais conçus par l'Homme : l'espace, c'est non seulement vide, mais en plus très très grand, c'est le moins que l'on puisse dire.

Et plus loin encore dans l'univers ? Eh bien en dehors de notre Galaxie, de notre Voie Lactée si vous préférez, à plusieurs centaines de milliers d'années lumière d'ici, la découverte d'un atome dans le vide intergalactique tient du miracle : il n'y a plus qu'un ou deux atomes par mètre cube d'espace, autant dire rien. Là, on est réellement dans l'espace et vraiment loin de toute matière, solide, liquide ou gazeuse : on peut capter sans aucun problème la lumière qui nous provient des plus lointaines parties de l'univers, à 14 milliards d'années lumière de distance. La lumière qui nous parvient des confins de l'univers est à peine perturbée par la matière intergalactique.

Mais revenons un peu plus près de chez nous. En fait, même si l'on a l'impression que le ciel fourmille d'étoiles, celles-ci sont situées extrêmement loin des unes des autres et une quantité de vide phénoménale les sépare.

Pour donner une idée de l'isolement des étoiles dans l'espace interstellaire, il suffit d'imaginer une comparaison :

Si notre Soleil avait la taille d'une tête d'épingle, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, serait situé à quelque 150 m de là. La comparaison permet de saisir que dans l'univers, le vide spatial est nettement plus présent que la matière. La densité moyenne de l'univers est infiniment plus faible que celle des bulles de savon.

Bonne semaine à tous. Pensez à méditer sur la place occupée par le vide dans l'univers... le jour où vous serez bloqué dans un embouteillage.

| La chronique du samedi 15 juin 2013 L'espace, ça commence où ? épisode 1 / 2 |

Bonjour à tous.

Aujourd'hui, la réponse à une question en apparence simple : l'espace ça commence où ? A quelle altitude bien entendu, vous l'aurez tous compris. Pour répondre, rappelons tout d'abord rapidement ce qu'est l'atmosphère, au-delà de laquelle se trouve le fameux "espace".

L'atmosphère est en quelque sorte une coquille gazeuse qui enveloppe le globe terrestre tout entier. Au ras du sol, la composition de l'air nous permet de respirer grâce aux 21% de dioxygène qu'il contient. Le reste étant composé de diazote, de vapeur d'eau et d'autres gaz en plus faible quantité. La pression moyenne de l'air est de l'ordre de 1013 hectopascals et ses variations entraînent les changements "du temps qu'il fait". Tout cela est connu.

Mais dès que l'on s'élève en altitude, la pression atmosphérique diminue rapidement et au-delà de 2000 m par exemple, on ressent parfois, si l'on n'est pas acclimaté, quelques difficultés à dormir. Au-dela de 5000 m on ressent le fameux "mal des montagnes" qui peut être mortel.

Pire encore, il n'est pas question de gravir les sommets de l'Himalaya, à plus de 8000 m d'altitude sans bouteilles d'oxygène : la pression qui règne là-haut n'est plus que le tiers de celle qui est mesurée au niveau de la mer. Plus haut encore, la baisse se poursuit et les avions de ligne qui volent à 10 000 m doivent absolument être pressurisés.

Vers 40 km d'altitude on parvient dans la fameuse stratosphère et il ne reste plus que 4% de la pression que nous connaissons au ras du sol. La respiration humaine est depuis longtemps impossible. Toujours plus haut, vers 80 km d'altitude, il ne reste pratiquement plus d'air, mais cela n'empêche pas les météorites et étoiles filantes de brûler en pénétrant dans la haute atmosphère à cause des frottements encore très sensibles exercés par l'air : nous ne sommes pas encore dans l'espace au sens où l'entendent les astronautes. Pour cela, il faut monter encore 10 fois plus haut, entre 300 et 500 km au dessus du sol.

A cette altitude, il reste si peu de molécules d'air qu'un satellite ou que la navette spatiale peuvent rester en orbite pendant des mois sans être ralentis de manière sensible. Nous sommes là réellement dans l'espace.

Mais alors, direz-vous, s'il n'y a plus d'air ou si peu, qu'y a-t-il à cette altitude ?

Eh bien rien, le vide, plus de matière. Le fait qu'il n'y ait rien est très difficile à concevoir, mais c'est un fait.

Mais en réalité, ce vide est loin d'être totalement vide, loin d'être le néant parfait, bien que le scaphandre spatial y soit obligatoire. Il y a même encore, passez moi l'expression, du monde dans le vide situé entre la Terre et la Lune. On sait qu'au niveau de l'orbite dite géostationnaire, à 40 000 km de la Terre, chaque mètre cube d'espace contient encore quelque chose comme 400 000 000 000 000 000 molécules de gaz ! Ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez, même si cela n'a aucune influence sur les satellites qui pourraient en théorie graviter pendant des siècles en orbite géostationnaire sans être le moins du monde ralentis.

Conclusion : en clair, l'espace, c'est où ? Tous les astronautes vous le diront, on se rend compte que l'on est dans l'espace en orbite autour de la Terre grâce à un signe qui ne trompe pas : le soleil est éblouissant sur un fond de ciel incroyablement noir tout piqueté d'une myraide d'étoiles qui ne scintillent pas.

Bon week-end à tous, et à la semaine prochaine pour la suite.

| La chronique du samedi 8 juin 2013 Une étoile c'est quoi ? |

Bonjour à tous.

Super ! Une belle nuit d'été... Une chaise longue dans le jardin ou sur la terrasse. On discute entre amis ou en famille... Puis on lève le nez au ciel, et c'est parti pour les commentaires et les questionnements.

- Il y en a vraiment beaucoup quand même... (oui, environ 3000 visibles à l'oeil nu sous un ciel dégagé et exempt de pollution lumineuse).

- Et puis ça forme des dessins...

Là-bas, vous voyez le "truc" en forme de casserole ? Je crois que c'est la Grande Ourse. (bien vu, même que ça s'appelle des constellations. Le dessin de la Grande Ourse évoque effectivement le profil d'une casserole)

- Il paraît que chaque étoile est un soleil, vous vous rendez-compte ? (non pas vraiment, mais ce n'est pas grave)

Effectivement. C'est loin d'être évident, mais chaque étoile est bel et bien un soleil autour duquel gravitent probablement d'autres planètes. Les astronomes ont découvert à ce jour près de 1000 exoplanètes.

Mais si chaque étoile est un soleil, la plupart sont très différentes de notre Soleil à nous.Tout d'abord, rappelons ce qu'est notre Soleil. Pour faire court, ce n'est jamais qu'un énorme sphère gazeuse (1 200 000 km de diamètre = 100 fois la Terre) composée d'hydrogène (75%) et d'hélium (25%) et de quelques autres éléments chimiques en quantité moindre. Pourquoi son éclat est-il aussi important ? Quelle est la source d'énergie qui lui permet de rayonner ainsi depuis 4,57 milliards d'années sans interruption, qui lui permet de maintenir en permanence une température de 6000°C en surface ?

C'est simple même si ce n'est guère facile à concevoir : le coeur du Soleil est une gigantesque bombe H permanente, une bombe atomique à hydrogène si vous préférez, tapie au centre du Soleil. Actuellement, le Soleil convertit à chaque instant une minuscule partie de son hydrogène en hélium en dégageant au passage une quantité d'énergie démentielle qui nous parvient, sur Terre, sous forme de chaleur et de lumière... enfin lorsqu'il n'y a pas de nuages. Pour donner une idée de la quantité d'énergie évacuée par le Soleil, on a calculé que l'énergie émise en un millionième de seconde (0, 000 000 1 s) suffirait à couvrir les besoins énergétiques de la Terre pendant une année complète ! De quoi se débarrasser défintivement des véritables catastrophes écologiques que sont l'énergie nucléaire, le pétrole et autres gaz de schiste...

Et les étoiles, me direz-vous ? Eh bien sur le fond, c'est la plupart du temps la même chose, mis à part que leur carburant est parfois l'hélium, qu'elles sont parfois bien plus volumineuses que le Soleil et qu'elles peuvent avoir une température de surface bien plus basse (2500°C) ou bien plus élevée (jusqu'à 100 000°C). Ce qui influe sur leur couleur : les plus froides sont rouges, les plus chaudes blanches ou bleues.

Quand à leur aspect pontuel sur la voûté celeste, il n'est dû qu'à la distance énorme qui nous en sépare : étoiiles naines ou étoiles supergéantes, un diamètre d'un milliard de kilomètres vu à des années lumière de distance, c'est peu de chose, voire rien du tout. Ce ne sera jamais qu'un point perdu dans l'infini.

Bonnes réflexions philosphiques à tous et à samedi prochain.

Maintenant, ne nous quittons pas sans vous avoir donné la solution du petit travail de recherche proposé la semaine dernière :

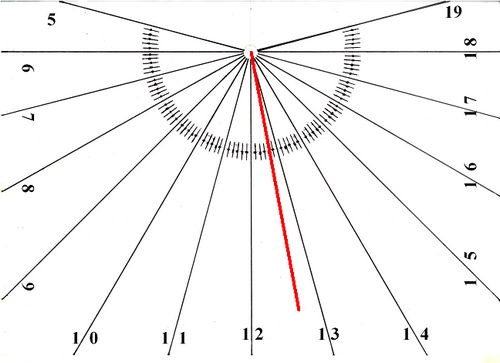

|

Quelle heure était-il donc ?

Tout d'abord, il convient de lire l'heure solaire : environ 12h 40 mn (en notant au passage que l'ombre du style du cadran tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre).

Nous sommes le 20 juillet, donc en heure d'été :

il faut ajouter 2 h à l'heure du cadran : 14 h 40 mn.

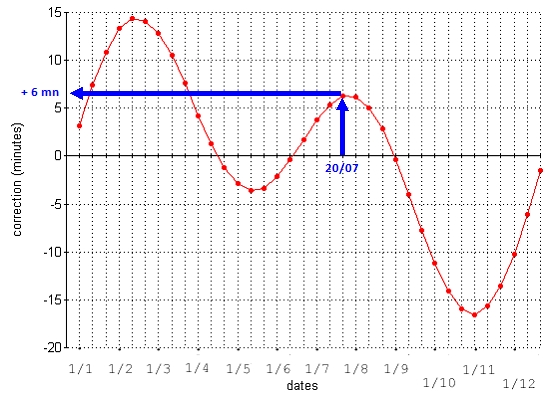

Nous sommes le 20 juillet, l' équation de temps n'est pas nulle :

|

Nous devons ajouter 6 mn, soit 14 h 46 mn . Mais comme nous nous trouvons à Lille qui ne se trouve pas comme Le Havre au centre du fuseau horaire qui englobe la France, il faut retrancher 12 mn (voir chrononique du 1er juin) soit : 14h 46 mn - 12 mn = 14 h 34 mn. Il est donc non pas 12 h 40 mais 14 h34. Ce qui n'apparaît pas du premier coup d'oeil vous en conviendrez.

Rendez-vous un jour peut-être face au cadran solaire du collège République de Calais, qui sait ?

La chronique du samedi 1er juin 2013 Comment déterminer l'heure à l'aide d'un cadran solaire ? (épisode 2 / 2 ) |

Bonjour à tous.

Voici comme promis la partie la plus complexe de l'utilisation d'un cadran solaire.

La correction de l'heure solaire (ou "temps solaire vrai") en fonction de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver est relativement facile à comprendre : nous sommes en ce moment en heure d'été et il convient donc d'ajouter deux heures à l'heure solaire lue sur le cadran pour obtenir l'heure légale, celle de votre montre ou de votre téléphone.

Mais même en appliquant cette modification, l'heure déterminée par un cadran solaire est la plupart du temps fausse. D'autres corrections s'imposeraient-elles ?

Oui. Et toutes les deux sont d'origine astronomique. Car il ne faut pas oublier qu' un cadran solaire est un instrument de mesure astronomique et non une horloge.

Un cadran solaire digne de ce nom est capable de mettre en évidence de nombreux phénomènes astronomiques et entre autres le fait que la Terre ne tourne pas tous à fait rond autour du Soleil en suivant un cercle parfait.

L'orbite de la Terre autour du Soleil est loin d'être un cercle parfait : elle est en fait elliiptique, ovale si vous préférez. La distance Terre-Soleil varie de quelques pourcents en fonction de la date. Et les lois de la mécanique célestre qui régissent les mouvements des astres veulent que la Terre ralentit sur son orbite lorsqu'elle se trouve un peu plus loin du Soleil... et que lorsqu'elle s'en rapproche, elle accélère légèrement. Conséquence : en fonction de la date, le Soleil ne se trouve pas exactement au Sud au midi solaire (soit 13h en hiver et 14 h en été). Il est en avance lorsque la Terre se déplace rapidement sur son orbite et retarde par rapport au midi solaire lorsque la Terre se traîne quelque peu.

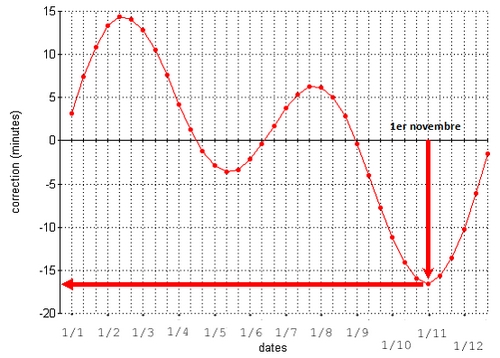

Il peut ainsi présenter jusqu'à environ un quart d'heure d'avance ou de retard lors de son passage au Sud, ce qui n'est pas sans effet sur le calcul de l'heure. Ce retard ou cette avance sont en général représentés par une belle courbe que les astronomes appellent l' équation de temps . :

|

On peut facilement déterminer que la correction à appliquer à l'heure solaire, le 1er novembre, est proche de -17 minutes. Une simple lecture la courbe représentant l'équation de temps permet de définir la correction pour n'importe quelle date de l'année.

ll y avait déjà 1 ou 2 heures d'avance, et maintenant, voilà autre chose : le Soleil avance ou retarde selon les jours... ça ne s'arrange pas, votre cadran solaire, direz-vous....

Hélas pour ceux d'entre vous qui trouveraient la chose complexe, ce n'est évidemment pas tout. Les choses seraient trop simples. La dernière correction à appliquer tient compte du fait que le soleil ne se lève pas partout à la même heure en France, pas plus qu'il ne se couche à la même heure... Sachez pas exemple que ce dimanche 2 juin, le Soleil se lèvera à Strasbourg à 5h 27mn, mais à 6h 20mn à Brest, ville située à l'extrémité Ouest de la France ! soit près de 53 minutes de différence, ce qui n'est pas rien.

Il convient donc également de tenir compte de la correction due à la longitude du lieu où se trouve le cadran : plutôt à l'Ouest de la France, ou plutot à l'Est, ou franchement au milieu, sur le méridien de notre fuseau horaire. Les seules villes en accord avec l'heure solaire sont celles qui sont situées pile sur le méridien de notre fuseau horaire, donc à la même longitude que Greenwich : Alençon, Agen et Le Havre par exemple.

Pour la ville de Calais, la correction dite "de longitude" est de - 7 mn 30 s.

Voici les corrections à effectuer pour quelques autres villes françaises :

Marseille : - 21 mn

Rouen : - 4 mn

Strasbourg : -32 mn

Lille : - 12 mn.

En conclusion, pour déterminer l'heure légale française à partir des indications données par un cadran solaire, il suffit d'effectuer le savant calcul qui suit :

HS étant l'heure lue sur le cadran, CS la correction saisonnière (heure d'été ou d'hiver), EqT la valeur du jour de l'équation de temps et CL la correction liée à la longitude du lieu.

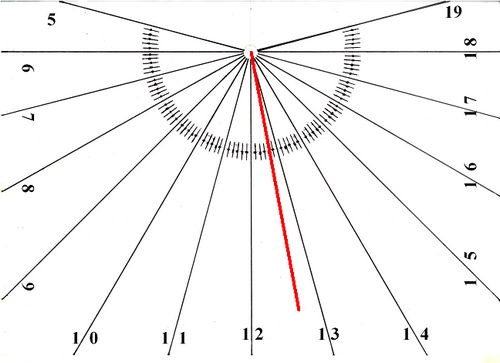

Maintenant, ne comptez pas nous quitter sans un petit exercice d'application :

|

Bonne semaine à tous, et à samedi prochain pour la solution...

Pour déterminer avec précision les heures de lever et de coucher du soleil dans votre ville : http://www.leshorairesdusoleil.com/

Cela vous changera des horaires fournis pas les bulletins météo télévisés où il n'y en a... que pour Paris.