Archives des chroniques du ciel et de l'espace du mois d'avril 2013

| La chronique de samedi 27 avril 2013 Débuter en astronomie : Utiliser des jumelles pour observer le ciel. (épisode 2 /2) |

Bonjour à tous !

Une paire de jumelles constitue un instrument de choix pour observer le ciel, que l'on soit débutant ou amateur chevronné.

Ce n'est en effet jamais qu'un petit télescope qui peut, malgré la relative faiblesse de sa taille, offrir un grossissement allant de 7 à 15 fois... et même davantage, mais ce sera alors beaucoup plus cher !

Le grossissement peut paraître relativement faible par rapport aux instruments habituels des débutants, tels les fameux télescopes de 115 mm de diamètre qui offrent des grossissements bien plus importants de l'ordre de de 30 à 200 fois.

Mais c'est tout de même bien suffisant pour admirer les objets célestes en tant que débutant et même étudier en spécialiste certains objets célestes de manière approfondie.

Sans vouloir établir un catalogue complet des possibilités offertes par une simple paire de jumelles, le premier objet céleste à visiter est la Lune. Voici donc ce qu'il est possible de distinguer dans le champ de vision des jumelles :

|

Le plus surprenant pour un astronome en herbe, c'est qu'un grossissement de 8 à 10 fois est déjà amplement suffisant pour identifier les principales formations lunaires, les mers, et surtout, cela est souvent cause d'étonnement, les principaux cratères présents à la surface de la Lune.

Rappelons que les cratères lunaires les plus larges ont une taille de 100 à 250 kilomètres et qu'il est donc possible de les repérer à quelques 384 000 km de distance.

Il faut signaler que le meilleur moment pour observer les cratères lunaires se situe dans une tranche de dates de plus ou moins quatre jours par rapport au premier et au dernier quartier. Nous y reviendrons dans une prochaine chronique. La période de la Pleine Lune est en tout cas à proscrire, tout son relief étant littéralement aplati par un violent éclairage solaire lui parvenant de face.

Maintenant, il est un second domaine où la paire de jumelles peut déjà faire des merveilles, c'est l'observation de ce que l'on appelle le ciel profond. On entend par là tout ce qui n'est pas observable à l'oeil nu : étoiles faibles, galaxies, nébuleuses etc...

Justement, en parlant de nébuleuses, il en est une qui présente déjà un intérêt certain aux jumelles : la fameuse nébuleuse d'Orion. Il s'agit d'un nuage de gaz interstellaire au sein duquel se forment actuellement de jeunes étoiles. Une pépinière cosmique en somme.

La Grande Nébuleuse d'Orion ( x12 à x 15) |

Encore faut-il savoir où la dénicher, cette nébuleuse !

C'est simple. Il suffit dans un premier temps d'apprendre à reconnaître les principales constellations, puis de se munir d'une bonne carte du ciel et enfin de viser dans la bonne direction. En ce qui concerne Orion, c'est facile : il s'agit en quelque sorte de la Grande Ourse du ciel d'hiver.

Il y a fort à parier qu'en moins de 5 secondes, la nébuleuse d'Orion (Messier 42 pour les spécialistes) sera dans le champ d'observation et se présentera comme sur la photographie. D'où l'intérêt de s'initier rapidement à l'utilisation d'une carte du ciel dès que l'on débute en astronomie.

Dans le même domaine, il est possible dès le grossissement 7 (jumelles7x50) d'admirer la grande Nébuleuse d'Andromède, le double amas d'étoiles de Persée, la nébuleuse de la Lagune située dans le Sagittaire (ciel d'été) et j'en passe d'aussi spectaculaires.

Enfin, certaines découvertes étant parfois dues au hasard, les amateurs ne dédaignent pas de délaisser parfois leur volumineux télescope pour s'adonner à une petite balade céleste, confortablement installés dans une chaise longue. Et il découvrent parfois des merveilles inattendues, comme par exemple une comète :

La comète C1996 B2 Hyakutake Photographie au téléobjectif fixé sur une monture astronomique suivant le mouvement des étoiles. Le champ de la photo est équivalent à celui d'une petite paire de jumelles. |

Dernier détail et non des moindres. Une paire de jumelles captant beaucoup plus de lumière que l'oeil humain, elle est capable de nous montrer des astres 100 fois plus faibles que ceux que l'on peut distinguer à l'oeil nu pendant une belle nuit noire étoilée. Et cela vaut le coup d'oeil !

Bref, pas de complexe face aux gros télescopes, pensez à sortir vos jumelles la nuit et n'oubliez pas de vous couvrir chaudement.

Bonne semaine à tous et à samedi prochain.

Le conseil qui fait la différence : certaines paires de jumelles sont munies d'un écrou permettant de les fixer sur un pied photographique bien stable. L'observation n'en sera que plus confortable car une paire de jumelles de bonne qualité, c'est lourd. De plus, le dispositif est avantageux si l'on veut faire partager ses découvertes. N'oublions pas non plus que le grossissement a tendance à amplifier les mouvements de tremblement de l'observateur et qu'il est bien agréable d'utiliser un instrument stable solidement fixé.

La chronique du samedi 20 avril 2013

Débuter en astronomie : Utiliser des jumelles pour observer le ciel.

(épisode 1/2)

Débuter en astronomie : Utiliser des jumelles pour observer le ciel.

(épisode 1/2)

Bonjour à tous.

Débuter en astronomie, c'est très simple et à la portée de tous. Il ne faut pas croire que l'on doit mettre en oeuvre des moyens importants pour parcourir ses premiers pas dans le ciel. Il y a énormément de choses à admirer là-haut sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un instrument ni très sophistiqué... ni très onéreux.

Si vous avez un jour l'occasion du participer à une séance d'initiation bien menée, organisée par une association astronomique par exemple, il y a de fortes chances que vous débutiez la séance d'observation en effectuant un petit tour du ciel à l'oeil nu, tout simplement.

On repère d'abord tout ce qui est visible et facilement identifiable sans instrument : les principales constellations, les planètes visibles, la lune et ses phases et peut-être avec un peu de chance une éclipse de lune, une pluie d'étoiles filantes ou une comète.

La lune dite "cendrée" au ras de l'horizon. Photo au téléobjectif de 150 mm, appareil sur pied, mode auto.  Pleine Lune au lever. Photo au téléobjectif 300 mm, appareil fixé sur pied, mode auto. |

Notez tout de même que quelques soirées d'observation assidues et beaucoup de concentration seront indispensables afin d'apprendre à identifier sans hésitation les principales constellations. C'est facile pour la Grande Ourse et Orion, mais beaucoup moins évident pour la constellation d'Ophiucus ou celle de la Flèche. On apprend en revanche assez rapidement le nom et la position des étoiles les plus brillantes : Deneb, Sirius, Altaïr...

A ce stade, tous les débutants posent la même question : apprendre à identifier les constellations, c'est intéressant, mais ça sert à quoi au juste ? La réponse est simple : la carte du ciel et ses 88 constellations est une sorte de toile de fond qui permet de repérer tous les autres objets célestes moins faciles à localiser, voire franchement invisibles à l'oeil nu : astéroïdes, nébuleuses, galaxies et autres amas globulaires d'éclat très faible.

Une fois les premières étapes franchies, l'animateur de la soirée essaie de vous faire aller plus loin en vous mettant dans les mains une paire de jumelles.

Quel intérêt d'utiliser des jumelles direz-vous. Je verrai les étoiles 10 fois plus grosses, et alors ? Ce seront toujours les mêmes !

Eh bien non. Justement. Vous en verrez beaucoup plus, au bas mot des centaines de milliers, en pointant par exemple au-dessus de votre tête la fameuse Voie Lactée. La concentration d'étoiles montrée par une simple paire de jumelles est tout simplement fantastique : il en y en a littéralement partout ! Et la plupart sont même invisbles à l'oeil nu.

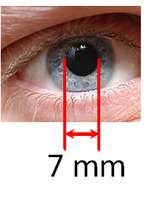

L'explication ? C'est tout simplement que la surface des lentilles frontales d'une paire de jumelles 8x50 (lentilles de 50 mm de diamètre) capte environ 50 fois plus de lumière que la pupille de l'oeil totalement ouverte la nuit (diamètre maximal de 7 mm en vision nocturne pour un sujet jeune). Cette lumière est concentrée sur l'oeil et l'on peut alors admirer des astres totalement invisibles à l'oeil nu tellement leur éclat est faible.

|  |

Pendant que nous y sommes, rappelons qu'il ne faut pas confondre le grossissement d'une paire de jumelles et sa luminosité. Une paire de jumelles 12x50 vous montrera la lune 12 fois plus grosse qu'à l'oeil nu, mais la luminosité, la "brillance" de l'image dépendra du diamètre des lentilles frontales tournées vers le ciel. Ainsi, une paire de jumelles 8x70 dotée de lentilles de 70 mm sera capable de capter bien plus de lumière qu'une paire de 8x50 ne possédant que des lentilles de 50 mm, presque deux fois plus. Mais les deux seront bien entendu tout à fait utilisables en astronomie. Seul problème, plus les jumelles sont lumineuses, plus elles sont chères.

Samedi prochain, nous vous montrerons ce que l'on peut observer dans le ciel à l'aide d'une paire de jumelles moyennes 7x50 ou 8x50. Vous en possédez peut-être une paire bien rangée et oubliée dans une armoire...

D'ici là, pensez à les sortir et tournez-les vers le ciel nocturne, cela en vaut la peine ! Car finalement une paire de jumelles, ce n'est jamais qu'un mini-télescope.

Bonne semaine à tous !

| Attention : ne dirigez jamais une paire de jumelles vers le soleil, la rétine des yeux de l'observateur serait irrémédiablement détruite en une fraction de seconde ! |

retour à l'index du mois d'avril |

La chronique du samedi 13 avril 2013.

Quand je serai grand, je veux aller là-haut !

Quand je serai grand, je veux aller là-haut !

Bonjour à tous ! Et bonnes vacances à tous les élèves et enseignants de la zone B !

A la rentrée scolaire, il y a une vieille tradition dans les collèges français qui veut que l'élève remplisse une fiche de renseignements : nom, prénom, adresse, date de naissance, j’en passe et des plus indiscrets. En revanche, cela fait belle lurette que l'on ne demande plus, par politesse, la profession des parents.

Et peu de temps après la rentrée, cela fait partie des missions des enseignants, le professeur principal de la classe essaie de connaître le projet professionnel de l'élève et sa vision de l’avenir.

En 6e par exemple, on ne compte plus les futurs archéologues, paléontologues, chirurgiens, pilotes de chasse et autres astronautes… sans oublier les top models et autres acteurs de séries.

Tiens, au fait… Comment peut-on devenir astronaute en France ? Parce que les astronautes, pardon les spationautes français, cela existe. Neuf français sont déjà allés dans l’espace depuis les années 1980.

Essayons de donner quelques pistes aux futurs candidats astronautes :

Tout d’abord, il n’existe pas de Bac Pro Spationaute et le recrutement ne concerne pas que les candidats français. Car c'est l'Agence Spatiale Européenne, la fameuse ESA, qui embauche et qui forme les futurs spationautes européens.

Mais c'est tout de même le pays d'origine qui présélectionne les candidats spationautes parmi lesquels l'agence européenne effectuera son choix définitif. Ainsi, le corps actuel des astronautes européens en activité compte un allemand, un suisse, deux français, un italien, un belge, un néerlandais et enfin un suédois. Deux astronautes pour une population française de plus de 66 millions d’habitants, c’est peu et l’on se doute bien qu’il doit y avoir de la concurrence… Vous avez plus de chance de gagner le gros lot au loto que de devenir spationaute !

Maintenant, faut-il être un (ou une) athlète surentraîné(e) pour devenir spationaute ?

Pas vraiment, mais tout d'abord, il y a une question d'âge. Il faut avoir entre 27 et 37 ans. Ce qui signifie que le ou la candidate a eu le temps de finir des études universitaires. En sciences de la nature, en sciences de l'ingénieur ou en médecine.

De plus, il doit déjà avoir travaillé au moins trois ans dans son domaine et bien entendu maîtriser parfaitement l'anglais : c’est la langue officielle à bord de la station internationale. Une bonne connaissance du russe ajoute un petit plus au CV.

Quelques petits détails supplémentaires qu’il ne faut pas négliger en vue de l’embauche : si l’on est pilote de chasse ou pilote d’essais, c’est en général utile. Enfin, les musiciens sont toujours appréciés à bord : il peuvent distraire les collègues spationautes au cours des longues soirées en orbite autour de la Terre.

Mais il n'a pas que les capacités intellectuelles qui font la différence entre les candidats. Il y a également des tests physiques impitoyables. Il n'est pas exemple pas question d'envoyer là-haut une personne à l'oreille interne défaillante, personne qui aurait sans cesse des problèmes d'équilibre en l'absence de pesanteur. Et qui souffrirait en permanence du mal de l'espace et des vomissements qui vont avec. Ni un astronaute ayant un gros problème cardiaque caché. Et encore moins une personne sujette à des accès de panique. Claustrophobes et dépressifs s’abstenir.

En conclusion, le futur astronaute n'est pas forcément un surhomme. Il doit être avant tout compétent dans son domaine, raisonnablement sportif et surtout en bonne santé physique et mentale. Il doit enfin savoir être un compagnon de voyage agréable et cultivé.

Et si l’on veut s’inscrire pour la prochaine sélection ?

Eh bien il faudra patienter, car le dernier recrutement date de 2008 et le suivant n’est pas encore annoncé. Pourquoi un délai aussi long ? Tout simplement parce que la formation d'un spationaute est très longue, trois ans au moins, et que le nombre de places est très réduit, tout comme celui du nombre de vols spatiaux habités. Et n’oublions pas que la carrière d’un spationaute dure au moins 20 ans… Enfin sachez que certains spationautes, même formés, ne voleront peut-être jamais, faute de places disponibles dans les vols habités.

Bonne semaine à tous et à samedi prochain.

Bonus : Une photographie de la trajectoire du station internationale (ISS) dans le ciel étoilé.

|

Détails techniques : l'appareil photo reflex muni d'une pose B (*) a été fixé à une monture astronomique motorisée qui permet de suivre le mouvement des étoiles. Celles-ci apparaissent donc ponctuelles. L'image de la station en mouvement autour de la Terre forme une trainée lumineuse parmi les étoiles.

L'astre éclatant situé à droite de la traînée est la planète Jupiter.

La station s'élève au dessus de l'horizon en devenant de plus en plus brillante.

Si vous désirez observer les passages de la Station Spatiale Internationale ou d'autres satellites artificiels, vous pouvez consulter le site http://www.heavens-above.com/ (en anglais). Il faut configurer le lieu d'observation avant d'obtenir les dates et heures de visibilité.

(*) la pose B permet de conserver l'appareil en pose tant que l'on n'a pas décidé de l'interrompre : jusqu'à 30s environ avec la plupart des appareils actuels. On l'obtient en sélectionnant le mode manuel (M).

retour à l'index du mois d'avril |

La chronique du samedi 6 avril 2013.

L'univers, ça ne date pas d'hier !

L'univers, ça ne date pas d'hier !

Bonjour à tous ! Tout le monde s'est posé la question au moins une fois par une belle nuit étoilée d'été : quel peut bien être l'âge des objets que nous pouvons observer dans le ciel ?

Les étoiles, les planètes, la lune sont-elles, comme on le croit encore dans certaines religions, éternels et existeront-elles toujours ?

Ont-elles été créés en quelques jours ? Eh bien, il semblerait que non.

Selon les connaissances scientifiques actuelles, l'univers est, à l'échelle humaine, infiniment ancien et semble être âgé de quelque 15,7 milliards d'années. C'est un âge pratiquement impossible à imaginer pour nous qui avons déjà du mal à concervoir ce que sont les 2000 ans écoulés depuis la naissance du Christ. L'âge de l'espèce humaine, estimé à quelques millions d'années seulement (!) est également peu de chose comparé à celui de notre univers.

Pour arrondir, on peut dire que l'univers est au moins deux ou trois mille fois plus ancien que l'Homme (espèce humaine) et quelque 3 millions de fois plus vieux que les pyramides d'Egypte qui ne sont déjà pas tout à fait de la première jeunesse. Quant au Soleil, il n'est pas aussi ancien que l'univers, loin de là. Il n'a que 4,5 milliards d'années et s'est formé dans un univers qui était déjà âgé d'au moins dix milliards d'années. Un univers où il s'était déjà passé beaucoup de choses depuis le Big Bang.

Le Soleil est ce que les astronomes appellent une étoile de deuxième génération. Il s'est formé à partir de gaz cosmiques et de restes d'étoiles de la toute première génération, disparues depuis longtemps. Des étoiles de la première génération qui avaient probablement connu l'univers dans sa jeunesse, puis se sont éteintes lentement ou ont explosé sous la forme de supernovae.

Quant aux planètes, de Mercure à Neptune, en passant par Vénus, la Terre et les autres, elles sont presque contemporaines du Soleil. Elles sont nées peu de temps après lui, alors qu'il était encore loin d'avoir l'éclat et la couleur actuels. Le jeune soleil devait être une belle étoile rouge à sa naissance. D'ailleurs, s'il n'y a aujourd'hui que huit planètes principales dans le système solaire, elles devaient se compter par dizaines à cette époque lointaine. Puis de collision en collision, elles se sont peu à peu agglomérées, soudées en formant les huit planètes actuelles. Et il est resté sur la touche des milliers d'astéroïdes, des miettes cosmiques, qui n'ont plus jamais réussi à former une nouvelle grosse planète entre Mars et Jupiter.

Evidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, car dans l'univers se prépare déjà la troisième génération d'étoiles, qui survivra au Soleil. Le Soleil qui, semble-t-il n'a plus que quatre petits milliards d'années à vivre. Bonne semaine à tous. Et bonne réflexions... 100 ans de vie humaine, finalement, ce n'est vraiment pas grand chose.

retour à l'index du mois d'avril |