Archives des chroniques du ciel et de l'espace du mois de novembre 2013

| La chronique du samedi 30 novembre 2013 |

|

| Vénus beauté... |

Bonjour à tous.

Le mois de novembre a décidément été bien venteux mais surtout pluvieux voire neigeux dans certaines régions.

Un période guère propice à la pratique de l'astronomie et qui n'incite pas à mettre le nez ou le télescope dehors.

Et pourtant il faut savoir être patient... il arrive parfois qu'au crépuscule, le ciel daigne se découvrir quelque peu pendant une heure ou deux... en attendant l'averse suivante.

Et cela en vaut la peine, car en ce moment, il est possible d'observer un astre d'une luminosité très importante dès que le ciel commence à s'assombrir, une demi-heure environ après le coucher du Soleil.

Quel est donc cet astre éclatant qui illumine en ce moment le ciel du couchant dans la direction approximative du Sud ?

Son nom le plus connu est « l'étoile du berger ». Mais notre belle inconnue n'est pas une étoile.

Elle n'a, non plus, rien à voir avec un quelconque berger. Où les inventeurs de ce nom sont-ils donc allés le chercher ?

Car l'inconnue est une planète et non pas une étoile. Difficile sans instrument de faire la différence, mais le simple fait que l'astre ne scintille pas comme une étoile, mais brille d'un éclat fixe, plaide en la faveur d'un objet planétaire.

Il s'agit tout simplement de la planète Vénus.

Et vous n'avez pas fini de la voir, de plus en plus éclatante dans le ciel du crépuscule. Vénus est en ce moment visible pendant environ une bonne heure après le coucher du Soleil. Puis elle se couche à l'horizon, dans la direction du sud-sud-ouest. Pour tout dire, elle suit la trajectoire apparente du Soleil autour duquel elle tourne comme toutes les planètes du système solaire. Elle sera visible de plus en plus longtemps dans les semaines à venir et culminera de plus en plus haut dans le ciel, de plus en plus éclatante également. A la fin du mois de décembre elle se couchera environ deux heures après le soleil.

La conséquence de sa proximité du soleil est en qu'elle est parfois visible avant son lever, parfois après son coucher. Mais elle est aussi parfois sur sa trajectoire trop proche du soleil, par effet de perspective. Elle est difficilement observable, noyée dans la lumière solaire. Et parfois, fait rarissime, il lui arrive, en parcourant sa trajectoire de passer exactement entre le Soleil et la Terre. Ce phénomène, dit « transit de Vénus » s'est produit récemment à deux reprises : en 2004 et en 2012. Mais cela ne se reproduira plus avant 2117 et 2125. Autant dire que seuls les bébés actuels, s'ils deviennent centenaires, on une petite chance d'admirer le phénomène.

Mais pourquoi Vénus est-elle aussi éclatante dans le ciel ?

Eh bien c'est une question d'atmosphère. Vénus, observée au télescope, est intégralement couverte d'une couche de nuages d'un blanc immaculé qui reflètent bien entendu la lumière solaire. Cette couche de nuages est si dense qu'il est impossible, de la Terre, d'observer le moindre centimètre carré de la surface du sol de Vénus.

Mais au fait, direz-vous peut-être, vous avez parlé de nuages... Vénus est plus proche du Soleil que la Terre. Il doit donc faire là-bas doux et humide. Le paradis peut-être ?

Pas de chance, en fait, c'est exactement l'inverse. Vénus est réellement une planète infernale. Nous verrons pour quelles raisons la semaine prochaine. Et cela nous donnera l'occasion d'effectuer une petite parenthèse écologique tout à fait « terre à terre ».

Bonne semaine à tous et à samedi prochain.

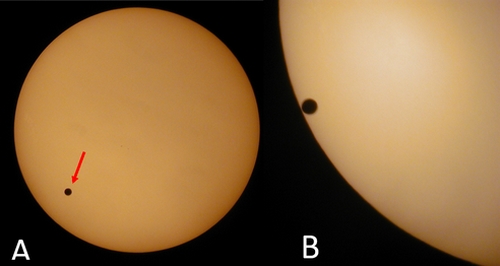

Photo : le transit de Vénus devant le Soleil le 8 juin 2004 (photo réalisée à l'aide d'un télescope de 200 mm muni d'un filtre de protection solaire aluminé). Résolution : 2 mégapixels (important pour l'époque).

Photo A : la flèche indique le disque noir de Vénus.

Photo B : la fin du transit, Vénus s'approche du bord du disque solaire (11h07 TU le 8/06/2004)

| La chronique du samedi 23 novembre 2013 | |

| Vous avez dit « fabriqué en France » ? |

Bonjour à tous.

Savez-vous que les meilleurs instruments d'optique actuels, télescopes et lunettes sont pratiquement tous d'origine japonaise ou américaine ?

Certes, il existe quelques excellents fabricants français de miroirs de télescopes et de pièces détachées voire de télescopes entiers clé en main, mais la diffusion des instruments « made in France » en France est relativement confidentielle malgré la publicité diffusée dans les revues spécialisées.

On peut donc se poser la question. Pour quelles raisons la production mondiale de d'instruments astronomiques est-elle devenue pratiquement un monopole japonais et américain avec des marques comme Takahashi, Meade, Perl Vixen ou Celestron ? Sans compter les modèles chinois qui commencent à être diffusés dans notre pays.

Simplement parce que dans ces deux pays, il s'en vend énormément. Et pour cause : les japonais et les américains sont de grands observateurs du ciel. La preuve en est qu'à chaque fois qu'il se découvre une comète nouvelle dans le monde, elle porte souvent le nom d'un citoyen astronome de l'un de ces deux pays... Même si de plus en plus souvent, les comètes arborent le nom d'un satellite astronomique, telle la fameuse comète ISON qui sera en principe visible à l'oeil nu après le coucher du Soleil et ce après Noël.

L'observation du ciel et de la nature en général est une longue tradition au Japon. Il n'est pas rare que des centaines de personnes se rassemblent là-bas pour observer en silence un simple coucher de soleil tout rouge ou des cerisiers en fleurs au printemps. La moindre observation astronomique proposée au public y rassemble toujours un grand nombre de curieux et les amateurs japonais déploient pour l'occasion un matériel impressionnant. Et ce malgré l'urbanisation très importante du pays et la pollution lumineuse qui va avec.

Quant aux astronomes amateurs américains, ils n'hésitent pas à faire des centaines de kilomètres dans le désert afin de bénéficier d'un ciel noir et ils installent pour une nuit leur télescope entre les cactus et les serpents. Il existe même là-bas des compétitions annuelles dont le challenge est de fabriquer le plus gros télescope démontable et transportable dans un coffre de voiture. On croise fréquemment dans le désert américain des télecopes de 600 mm de diamètre transportées dans une camionnette qui leur est dédiée ! Il faut dire que le ciel d'une région désertique est par définition bien plus intéressant que celui dont nous bénéficions dans les villes. Loin de toute agglomération, le ciel est parfaitement noir et l'astronome amateur a enfin accès aux 3000 étoiles accessibles à l'oeil nu. L'observation d'un tel ciel est paraît-il une expérience inoubliable, que ce soit aux Etats-Unis ou au Sahara.

Et en France ? Eh bien, en France et en Europe les amateurs sont également très nombreux, mais le grand public, lui est un peu plus réticent. Près d'un tiers des français, il faut le signaler, ne savent même pas que la Terre tourne autour du Soleil. Quant à l'observation régulière du ciel nocturne, elle n'est, semble-t-il pratiquée que par moins d'une personne sur mille !

Les raisons de cette désaffection sont assez simples... La première étant le prix du matériel astronomique de qualité : un telescope de bonne qualité peut engloutir un voire deux mois de salaire. Ensuite, la météo est peu favorable dans une bonne partie des régions françaises. Ainsi, dans le Nord-Pas de Calais, on estime que seule une nuit sur quatre permet en moyenne de distinguer correctement les étoiles !

Mais pour terminer, il faut quand même dire que la principale raison est le manque de curiosité dû, entre autres, au fait que l'on ne parle pratiquement pas d'astronomie à l'école et que la plupart des volets sont fermés après 20 heures dans les villes et les campagnes.

Liens intéressants :

La comète ISON sur 'Futura sciences'

La comète ISON sur 'TF1 News'

| La chronique du samedi 16 novembre 2013 | |

| Vous avez dit éternel ? |

Bonjour à tous.

Sur notre planète Terre, les grands monuments et les grands sites naturels ont la réputation d'être éternels. On imagine par exemple très mal les Pyramides disparaître définitivement du désert égyptien ou le Mont Blanc de celui des Alpes... ou encore les Alpes elles-mêmes être rayées de la carte de l'Europe.

Et pourtant. Cela arrivera fatalement un jour ou l'autre, à plus ou moins long terme car notre planète subit inexorablement les effets de l'érosion. A cause de la pluie, du vent, de la mer et du gel entre autres rien ne subsiste très longtemps sans altération à la surface de la planète... à l'échelle des temps géologiques bien entendu. N'oublions pas que l'unité de mesure la plus employée en géologie est le million d'années !

C'est certes très lent, mais un monument crée par l'homme, aussi imposant soit-il, n'a que moins d'un million d'années à survivre dans le paysage avant d'être réduit à un petit tas de graviers. Quant à la chaîne des Alpes, qui soit dit en passant n'a pas encore fini de grandir, elle aura certainement disparu dans quelques 200 millions d'années au plus. Ou tout au moins, elle sera sérieusement usée et arrondie par l'érosion et ressemblera au Massif Central. Puis elle sera remplacée par une autre chaîne montagneuse lors de la prochaine orogénèse, c'est à dire lors de la formation d'une autre chaîne de montagnes sous l'action de la tectonique des plaques, pas forcément au même endroit d'ailleurs.

En revanche, sur la Lune, comme d'ailleurs sur la planète Mercure et sur tous les satellites des planètes du système solaire, les choses sont très différentes. Les grandes formations que nous pouvons y apercevoir, mers et cratères, datent pour l'essentiel d'environ trois à quatre milliards d'années. Autant dire de l'origine du système solaire, ou presque. Les derniers cratères météoritiques importants n'ont que 800 millions d'années sur la Lune. Pourtant, observés au télescope, ils donnent l'impression de s'être formés hier, tellement leurs contours sont nets.

Autrement dit, on peut encore observer sur la lune des formations qui ont disparu depuis bien longtemps sur Terre où les quelques kilomètres carrés de roches les plus anciennes connues, au Groënland, ont à peine plus de trois milliards d'années.

Car sur la Lune, le vent ne souffle jamais, il n'y a pas d'eau pour user sans relâche le moindre relief qui dépasse. Seule la chute incessante de petites météorites et de poussières cosmiques recouvre peu à peu le relief lunaire d'une couche de débris rocheux et de poussière qui l'adoucit peu à peu. On estime que le vrai sol lunaire « d'origine » est situé environ 3 mètres en dessous de la surface actuelle, et qu'il est recouvert et littéralement labouré sans cesse par les météorites de toute taille qui percutent la Lune. La couche de ce que les astronomes appellent le régolithe s'épaissit ainsi au cours des siècles, des millénaires et des millions d'années. Une sorte de sédimentation cosmique en quelque sorte.

Mais cela représente finalement peu de chose et le phénomène est infiniment lent. Au point que les empreintes de pas laissées sur la Lune par les astronautes américains dans les années 70 resteront certainement visibles pendant plusieurs millions d'années. En revanche, les grandes formations lunaires, vues de loin, seront reconnaissables pendant encore des milliards d'années et peut-être même jusqu'à la fin de l'existence du système solaire.

Pensez-y la prochaine fois que vous laisserez une trace dans la boue, qui sera déjà effacée par la première pluie d'automne.

Bonne semaine à tous et à samedi prochain.

| La chronique du samedi 09 novembre 2013 | |

| Technologies spatiales et vie de tous les jours. (2ème partie) |

Bonjour.

Dans la vie de tous les jours, peu de personnes se soucient de ce qui se passe là-haut, dans l'espace.

Et pourtant, pour que des spationautes puissent survivre en orbite autour de la Terre, travailler parfois dans le vide le plus absolu, voire puissent aller un jour se rendre sur la planète Mars, il faut employer des technologies parfois très avancées. Et ce n 'est pas sans répercussions sur notre vie quotidienne. Car un jour ou l'autre, toutes ces techniques deviennent accessibles à l'homme de la rue.

Et cela pourrait même un jour vous sauver la vie !

Sachez par exemple que les détecteurs de fumée qui devront bientôt équiper tous les logements ont été tout d'abord développés pour les vols spatiaux américains. Ils ont été utilisés pour la première fois à l'intérieur de la station orbitale Skylab au cours des années 70. En effet un incendie à l'intérieur d'un vaisseau spatial dont l'atmosphère était à l'époque enrichie en oxygène aurait eu des conséquences redoutables.

Depuis lors, le dispositif a été fabriqué à l'échelle industrielle, les prix ont fortement baissé et les détecteurs de fumée se sont démocratisés.

Dans le même domaine, les modèles d'extincteurs performants sont directement issus de la conquête spatiale.

Toujours dans le domaine « tout feu tout flamme », les pompiers actuels doivent une fière chandelle aux technologies spatiales. Leurs vêtement anti-feu, leurs casques et autres équipements doivent beaucoup aux techniques mises en œuvre dans l'espace et surtout aux matériaux isolants, ininflammables et extrêmement solides inventés à l'occasion des premiers pas de l'homme dans l'espace et sur la Lune, là où règnent des températures extrêmes.

Tout le monde n'est pas un soldat du feu et pourtant, sans le savoir, vous utilisez souvent d'autres objets spécialement conçus pour les spationautes.

Les bricoleurs connaissent bien les perceuses sans fil. Eh bien elles ont été imaginées pour les travaux spatiaux. Il n'est en effet pas concevable de dévisser un écrou en dehors d'une station spatiale avec un fil électrique qui traîne derrière soi et dans lequel on risque de s'emmêler avec des conséquences graves.

Le sommeil des astronautes parfois difficile à trouver en apesanteur n'a pas non plus été oublié et les matelas « à mémoire de forme » qui se souviennent de votre silhouette d'une nuit à l'autre ont spécialement été élaborés pour eux.

Dans un autre domaine, nous aurions beaucoup de mal à anticiper la météo du lendemain si les satellites météo en orbite autour de la Terre ne nous faisaient parvenir des images en temps réel de l'évolution des masses nuageuses à la surface du globe.

Et l'on ne remerciera jamais assez le réseau de satellites qui permet le fonctionnement des GPS qui nous permettent de rouler jusqu'à la rue voisine ou jusqu'au bout du monde sans nous perdre.

Mais pour la petite histoire, sachez que les informations fournies par votre GPS automobile sont incomplètes et bridées pour des raisons de sécurité militaire. Le GPS, système américain, était en effet prévu au départ pour permettre à l'armée US d'effectuer des tirs de missiles avec une précision... de quelques centimètres. L'armée américaine ne pouvait bien évidemment permettre au premier terroriste venu de disposer d'une telle précision ! Cela a incité les européens à mettre peu à peu en place autour de la Terre leur propre réseau de satellites, le fameux système Galileo.

Enfin pour terminer l'inventaire, sachez que lorsque l'on mesure la température corporelle d'un bébé à l'aide d'un thermomètre auriculaire, précisons que celui-ci a été également conçu pour la panoplie médicale des astronautes qui peuvent également, mais rarement, être malades là-haut, à 600 km au-dessus de nos têtes.

Bonne semaine à tous et à samedi prochain.

| La chronique du samedi 02 novembre 2013 | |

| Technologies spatiales et vie de tous les jours. (1ère partie) |

Bonjour à tous.

Saviez-vous que le mode de vie imposé aux spationautes a eu et a encore de nos jours de nombreuses incidences sur notre vie quotidienne ? Pour dire les choses simplement, nous utilisons chaque jour des objets techniques qui ont fait leurs débuts dans les missions spatiales dès les années 60 et qui n'auraient peut-être pas existé sans les contraintes très particulières de la vie dans l'espace.

Objets ou matériaux très onéreux à l'origine, ils sont devenus très rapidement d'usage courant.

Il faut tout d'abord préciser que la vie des premiers cosmonautes envoyés dans l'espace voici déjà plus de 50 ans n'avait rien d'idyllique. Ils étaient lors des premières vols spatiaux et ce jusqu'aux missions lunaires, littéralement coincés dans des vaisseaux qui n'offraient que quelques mètres cubes d'espace vital avec pour conséquence des mouvements très limités. Le volume dévolu à un astronaute était comparable à celui du cockpit d'un avion de chasse, c'est à dire peu de chose.

Les toutes premières missions spatiales en orbite autour de la Terre étaient brèves et le cosmonaute, comme on l'appelait à l'époque, n'avait nul besoin de s'alimenter.

Mais la durée des séjours spatiaux s'est peu à peu allongée et les besoins sont apparus : il fallait à tout prix emmener un garde-manger là-haut, avec un contenu qui devait durer plusieurs jours. Une contrainte : les aliments devaient se conserver et être facilement consommables par des astronautes pratiquement immobilisés dans un espace vital très réduit. On a vu ainsi apparaître dans les capsules spatiales des tubes d'aliments tout à fait semblables à nos actuels tubes de lait concentré sucré ou de concentré de tomates. Pas question de manger là haut un hamburger à cause des miettes. L'astronaute qui avait une petite soif l'étanchait à l'aide d'un petit réservoir muni d'un tube, tout à fait semblable à ce qu'emportent certains randonneurs ou coureurs cyclistes dans leur sac à dos. Boire dans l'espace, cela se fait toujours de nos jours... à la paille.

Dans le même ordre d'idées, la café et les aliments lyophilisés ont fait leurs grands débuts dans l'espace pour une question de réduction de poids et de volume.

Mais, direz-vous, c'est bien bien beau d'avoir de quoi étancher sa soif, mais il fallait ensuite, comment dire ? Faire pipi... Pas facile dans une cabine où l'on ne peut pratiquement effectuer aucun mouvement, d'autant plus que l'on porte un scaphandre...

Eh bien tout a été prévu et les astronautes portaient, lors des premières missions spatiales... les premières couches-culottes, inventées en 1956 et perfectionnées pour l'occasion. L'invention a connu par la suite un franc succès auprès des mamans du monde entier ou presque. Pas amusant, n'est-ce pas, la vie dans l'espace ? On pourrait le penser, mais il faut se souvenir que les spationautes ont longtemps été des pilotes militaires qui, suivant l'expression, en avaient vu d'autres.

Les missions spatiales ont ensuite évolué et on a pu assister aux premières sorties dans l'espace et aux premières marches sur la Lune, en scaphandre bien entendu. Avec la nécessité de revêtir des vêtements ultra-résistants aux chocs, à la chaleur du Soleil, aux rayonnements cosmiques très agressifs, à l'abrasion, à l'usure provoquée par les frottements. Sans parler de la perforation toujours possible par une micro-météorite (ce qui ne s'est jamais produit, il faut le préciser). Il n'est évidemment pas question pour un scaphandre spatial de se déchirer et d'exposer le spationaute au vide spatial.

Lors d'une sortie spatiale, un spationaute emmène donc avec lui, à la manière des plongeurs, un écosystème terrestre en miniature... couche-culotte comprise, pour des missions extra-véhiculaires de plusieurs heures parfois. On a ainsi commencé à utiliser des matériaux nouveaux comme le téflon, la fibre de verre, de carbone et le fameux Gore-tex qui permet la transpiration sans accumulation d'humidité. Le Velcro (« scratch » des chaussures de sport) est encore très utilisé dans les habitacles pour amarrer solidement les objets et les empêcher de dériver en apesanteur. Les industriels du vêtement de sécurité, du vêtement tout court et de la chaussure ont rapidement compris l'intérêt de ces matériaux « high tech » dans la réalisation d'accessoires vestimentaires très... terre à terre.

Et, on n'y pense pas toujours, nos actuelles lunettes de soleil sophistiquées aux reflets métallisés ont été développées à la même époque que les visières des casques d'astronautes. Celles-ci sont spécialement prévues pour filtrer la lumière solaire excessivement forte dans l'espace ainsi que les ultra-violets beaucoup plus agressifs que sur notre Terre protégée par son atmosphère. La recette est relativement simple : il suffit d'appliquer sous vide, sur le matériau de la visière du scaphandre, une couche d'or extrêmement mince et le tour est joué. Car l'or, le saviez-vous, comme la plupart des métaux, se laisse traverser par la lumière si la couche métallique ne mesure que quelques micromètres d'épaisseur.

Bonne semaine à tous et à samedi prochain pour la suite.

Des liens intéressants :

La petite histoire du scaphandre spatial, très technique, mais intéressant :

http://www.de-la-terre-a-la-lune.com/vehicules-et-technologies/EMU/A7l.htm

Un peu plus anecdotique :

http://www.eco-couche.com/Historique-du-lange-a-la-couche.html